13. Mai 2024, 16:29 Uhr | Lesezeit: 4 Minuten

In Videospielen können Fans auch virtuelle Gegenstände kaufen. Um die Kosten besser überblicken zu können und so versteckte Kosten zu vermeiden, hat die Sparkasse einen In-Game-Rechner entwickelt.

Schon lange gibt es Videospiele, bei denen man nicht nur für den einmaligen Kauf Geld ausgibt. Wer mehr aus den jeweiligen Games herausholen möchte, hat oftmals die Möglichkeit, direkt im jeweiligen Titel zusätzliche Gegenstände, Kostüme und vieles mehr kostenpflichtig zu erstehen. Diese können gameplaytechnische Vorteile mitbringen oder sind nur rein kosmetischer Natur. Nicht selten nutzen Entwickler dafür hauseigene Währungen. Genau für die hat nun die Sparkasse einen In-Game-Rechner erstellt.

Mikrotransaktionen in Videospielen sind etabliertes Mittel

Besonders Multiplayer-Online-Spiele, die auf einen langfristigen Betrieb ausgerichtet sind und ständig um Inhalte erweitert werden („Games as a Service“), sind bekannte Beispiele für sogenannte Mikrotransaktionen. Damit sind zumeist kleine finanzielle Transaktionen gemeint, mit denen Spieler virtuelle Güter kaufen können. So will man neue Anreize schaffen und den Wiederspielwert des Titels erhöhen – und natürlich Geld verdienen.

Dafür können echte Euros anfallen; wie viele ist allerdings nicht immer sofort ersichtlich. In Spielen wie „Fortnite“ (V-Buck), „Candy Crush“ (Gold Bar) oder „Call of Duty“ (CP – Call of Duty Point) gibt es interne Währungen, die Gamer sammeln und gegen Items eintauschen können. Diese können sie durchs Spielen verdienen oder direkt kaufen. Aber was sind diese Währungen tatsächlich wert? An diesem Punkt soll der In-Game-Rechner der Sparkasse ansetzen.

Auch interessant: Mit diesen Tricks halten uns Apps länger am Bildschirm

In-Game-Rechner schlüsselt Spielwährung auf

Dieser funktioniert wie ein Wechselkurs für die verschiedenen fiktiven Währungen. Der Spieler wählt hierzu das entsprechende unechte Zahlungsmittel und den Betrag aus und der Rechner zeigt direkt die reale Summe an.

Den In-Game-Rechner der Sparkasse können Interessierte auf der eigens dafür eingerichteten Homepage nutzen. Zusätzlich existieren eine App für iOS und Android sowie eine Browser-Erweiterung für Chrome, Firefox, Edge und Safari. Bislang umfasst das Angebot 30 Spielwährungen.

Die einzelnen Umrechnungen basieren auf den einmal im Quartal ermittelten Basispreisen der Hersteller, wie die Bank selbst angibt. Angebote, Aktionen und andere Vergünstigungen finden dabei keine Berücksichtigung. Wie bei echten Zahlungsmitteln auch können die Kurse im Detail sehr eigenartige Beträge aufweisen: Aktuell (Stand: 13. Mai 2024) kostet ein V-Buck in „Fortnite“ umgerechnet 0,00899 Euro, ein CP ist 0,00995 Euro wert und ein Goldbarren in „Candy Crush“ ist mit rund 0,20 Euro sogar richtig teuer.

Spielwährungen können echte Kosten verschleiern – Beispiel „Call of Duty“

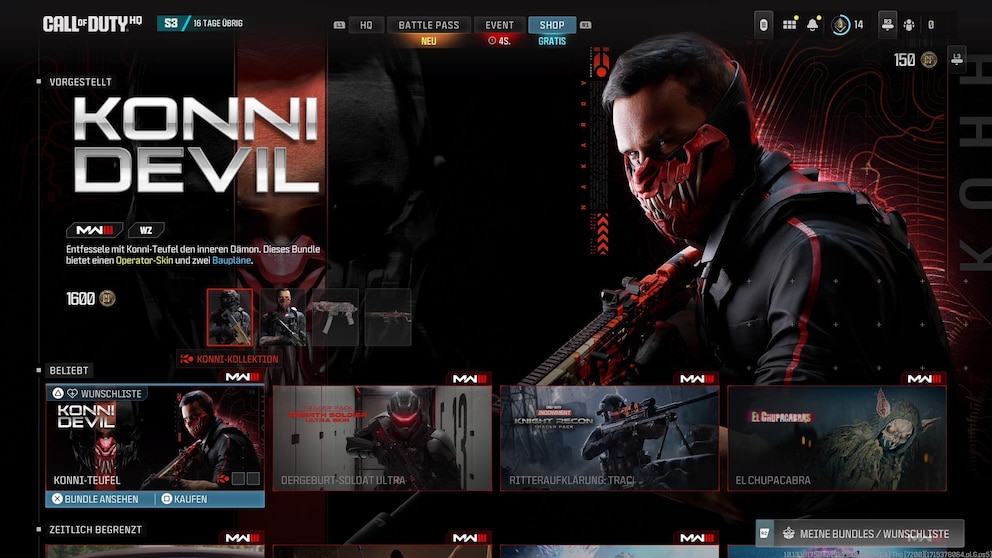

Grundsätzlich sollte allen Spielern bewusst sein, dass derartige Zusatzkäufe in einem Videospiel echtes Geld kosten. Geht es ans konkrete Bezahlen, kommen Entwickler auch nicht drumherum, den realen Betrag anzuzeigen. Der steht aber nicht überall in den Menüs. Beim unteren Beispiel aus „Call of Duty“ könnten wir zum Beispiel das „Konni-Teufel“-Paket für 1600 CP freischalten, der tatsächliche Preis ist nicht ersichtlich. Laut In-Game-Rechner der Sparkasse entspricht das 15,92 Euro.

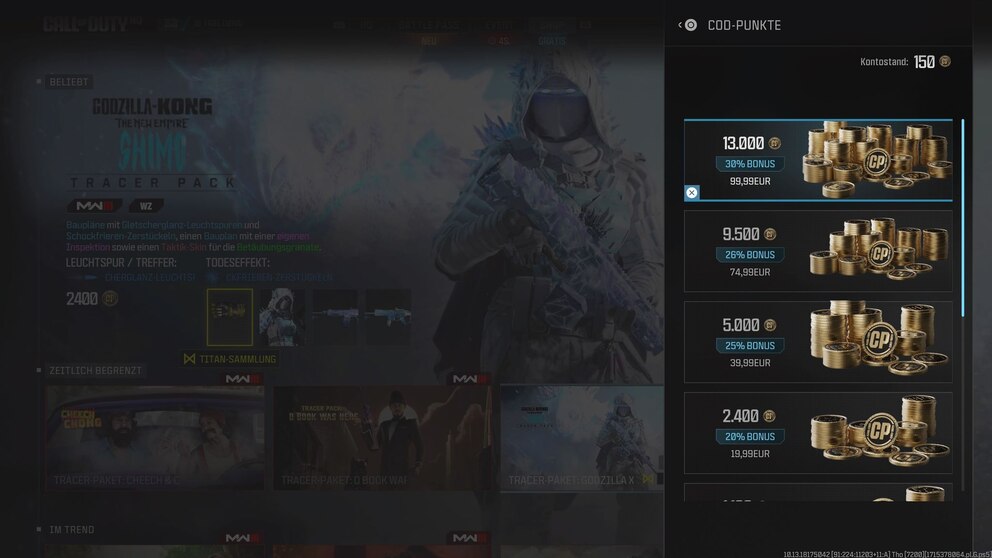

Die benötigten CP ließen sich theoretisch im Laufe der Zeit und mit ein wenig Fleiß erspielen. Wem das aber zu lange dauert, man aber gerade nicht genügend zur Hand hat, kann sich CP einfach kaufen. In COD stehen dafür verschiedene Pakete zur Auswahl, die mit Ersparnissen von bis zu 30 Prozent werben. Dafür muss man jedoch 13.000 CP für 99,99 Euro shoppen.

Kritik an EA YouTuber verliert Tausende Euro mit FIFA-Lootboxen

Klage in USA US-Aufsichtsbehörde will Microsofts Übernahme von Activision Blizzard verhindern

Nach nur 7 Monaten Ubisoft stampft bekanntes PS5-Spiel ein – gibt es Geld zurück?

Mikrotransaktionen stehen schon lange in der Kritik

Der In-Game-Rechner der Sparkasse kann Transparenz schaffen, wenn Gamer gerade nicht wissen, was sich für ein Geldbetrag hinter Punkten, Goldbarren etc. verbirgt. Käufe in Videospielen sind bereits seit einiger Zeit der Gaming-Community ein Dorn im Auge. Nicht selten werden diese aggressiv beworben, was zum Beispiel einst in „Mortal Kombat 11“ für Frust sorgte.

Auch die damit verbundene „pay to win“-Strategie stößt sauer auf – also der Kauf von Spielgegenständen, die sofort für spielerische Vorteile gegenüber jenen sorgen, die kein Geld investieren. Der Kauf von Lootboxen, virtuelle Behälter mit zufälligen Gegenständen, fällt ebenfalls in diese Sparte und sorgte zum Beispiel bei „Star Wars Battlefront 2“ für einen massiven Shitstorm, der damals Entwickler und Publisher zum Handeln zwang.

Fakt ist, dass Spieler eher geneigt sind, Geld für schwer greifbare In-Game-Währungen auszugeben, wenn sie deren Wert nicht genau beziffern können. Oft entspricht eine Währungseinheit eben nicht einem Euro. Und je größer die Pakete, desto mehr lohnen sie sich im reinen Gegenwert auch.